Web Magazine for Kyushu Hikers Community

Echoes

連載人生を耕す本

耳納連山の麓からMINOU BOOKSの店主がお届けする

ハイカーのためのブックレビュー

9北山耕平を知ってるかい?

この連載も今回で9回目。そしてなんと、今年の9月でMINOU BOOKSはオープンから10年の時が経つ。早いものだ。前回の連載を読み返してみたら、とても大事なことを書き忘れていたので、改めてお知らせしたい。

久留米店の店内。うきは店よりも広くゆったりした店内に暮らしをテーマにした様々な書籍が並んでいる。

久留米店の店内。うきは店よりも広くゆったりした店内に暮らしをテーマにした様々な書籍が並んでいる。

2023年6月、久留米市に2号店をオープンした。思えば、観光地化する地元に疑問を抱いたり、店名から「& CAFE」を外して「MINOU BOOKS」にしたり、そして2号店のオープン…。この10年間、実にさまざまなことを考え続けながら取り組んできた。2店舗での展開となり、そろそろ2年が経つが、それぞれのお店の特色も出てきて、とても面白い展開になっている。ぜひ近くに来られた際は立ち寄っていただけたら嬉しい。

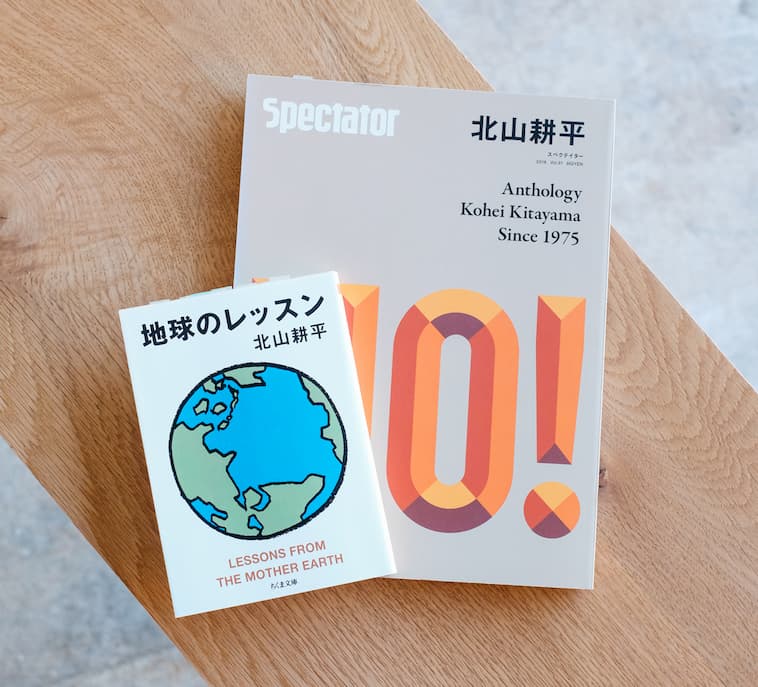

地球のレッスン/北山耕平(筑摩書房)、スペクテイター〈37号〉 北山耕平(幻冬舎)

地球のレッスン/北山耕平(筑摩書房)、スペクテイター〈37号〉 北山耕平(幻冬舎)

少し前置きが長くなったが、今回は北山耕平という人物を取り上げてみる。北山耕平の本は、大きな本屋なら必ず置いているし、小さくても個性のある本屋の棚にもよく見かける。もちろん、当店でもオープン当初から「自然のレッスン」「地球のレッスン」を置き続けている。今回改めて「地球のレッスン」を読み返してみて感じたことや、今の時代における意味のようなものについて書いてみたい。というのも、様々な価値観が急速に変化していく時代のなかで、その本が書かれた背景や、著者はどのような人物で、どんな境遇のなかで生きていたのか、という“空気感”を捉えることの重要性を感じている。その流れの中で著者は何を考え、本を書くに至ったのか。本が生み出された背景を意識するだけで、本の読み方自体が変わる。つまり、文脈を理解することで、読み取る解像度が上がり、本の奥に広がる広大な世界への道筋が見えてくるのだ。そのような思いもあり、今回は「スペクテイター37号 特集:北山耕平」も副読本として読んでみた。

北山耕平の経歴で興味深いのは、60年代の学生運動が盛んな時期に大学生でありながら、政治的な活動からは距離を置いていたことだ。在学中から雑誌制作に関わり、『宝島』『POPEYE』『ビックリハウス』などのサブカル系雑誌を手がける。やがて特派員としてアメリカへ渡り、そこで出会った大自然とネイティブピープルの言葉、生き方に強く惹かれていく。それは彼の内面に深く響き、自身のルーツを探る旅へとつながっていく。

北山は語る。コロンブス以前のアメリカでは、「いのちの輪の中で正しい場所を得て、地球に生きる普通の人間として魂が旅する時代」が続いていたと。その精神文化に触れたことで、日本にもかつて似た思想があったのではと考えた。しかしそれは、弥生時代以降のさまざまな歴史的変化のなかで失われてしまった。彼は、その断絶した時間の流れをつなぎ直す旅に出たのだ。

北山の本は、背景を知らずとも読める。けれど、書店主としてはどうしても惹かれてしまうのだ。60年代のカウンターカルチャーが、政治運動とは異なる形で『宝島』や『POPEYE』といった雑誌文化へと受け継がれ、その流れのなかでネイティブピープルの精神性と出会い、やがて日本の原初的な姿を探る仕事へとつながっていく――この長く広大な川のような流れに強く心を動かされる。

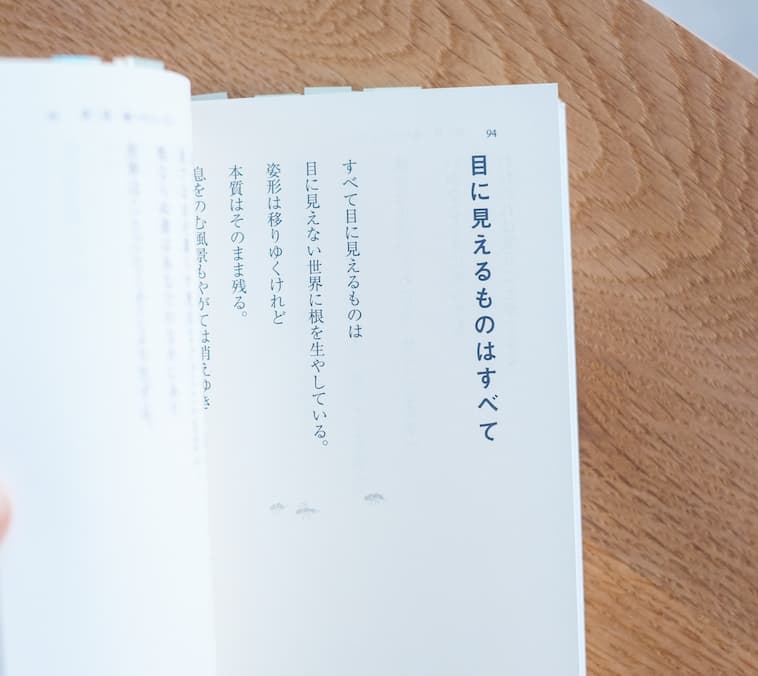

地球のレッスン/北山耕平(筑摩書房)

地球のレッスン/北山耕平(筑摩書房)

「地球のレッスン」は、そんな旅の果てにまとめられた一冊だといっていいだろう。北山が長い年月をかけて出会い、心に残り続けた言葉を集めたもので、“イントロダクション”、“ハートへのレッスン”、“魂へのレッスン”、“食べ物について知っておくこと”の4章で構成されている。冒頭に「インスタントな解決策はなにひとつ書かれていません。」と書いているとおり、どの言葉をとっても本質的なことが書いてあり、すぐ役立つような実用性はない。けれど、本質を突いた言葉たちは、読み手の心に響き、すぐには理解できなくとも、胸にしまっておくことで、自然と腑におちるタイミングがくるのだろう。

困難を避けたり、合理的に抜け出したりすることばかりが重視される現代にあって、ネイティブピープルの言葉は、困難そのものを生きる力に変えていく。あまりに大きな困難に直面したとき、小さな自分に絶望するのではなく、自分自身の認識を通して世界を捉え直す。その積み重ねが「自分の人生を生きる」ということなのだ。

本に綴られた言葉から知恵を得ようとせず、ただ素直に読み、反芻する。そのなかで体に残った言葉が、やがて意思となって、目の前の風景を変えていく。そんな言葉たちが、この本には詰まっている。

そして最後の一節――

「地球で人間をするのはなかなかタフなことなのだ。」

この言葉がとても印象に残った。便利さが豊かさだと誤解されがちな現代。でも、それによって失われたものがどれほどあるか、私たちは気づき始めている。

少し長くなるが、「地球のレッスン」のイントロダクションから一節を引用して締めくくりたい。

『世界は便利なものであふれかえり、人間は自然を支配できると考える時代が来て、その結果、母なる地球が瀕死の状態に陥り、人びとが自滅に向かう輪を編み出す頃、最終的に、世界平和をタテマエとした宗教戦争が各地で起こるようになると、人びとが愚かな振る舞いを勝手に至るところで行うようになるでしょう。そのときはじめて、あらゆる権威が崩壊して混乱した価値のなかで、ぼくたちの魂は地球に生きる人間としてほんとうに大切なものを求めはじめます。地球を母親として見て、その母親をいたわるように生きてきた人たちがなにを知っていたのか、どういう生き方を後の世代に伝えようとしたのかを知ることは、おそらくこの地球で生き残るために最低限必要なことになるはずです。』

今の世界を端的に表したような文章に、はっとさせられる。道徳観や倫理観が崩れつつある現代において、自然を、いのちを、人びとを敬う世界は、まずは自分自身の意識と、目の前の風景を変えることから始まる。そして、その変化の積み重ねが、やがて社会をも変えていく。大きな流れがすぐに生まれるわけではないかもしれないが、一人ひとりの価値観の変化が、結果として社会を動かしていくことはきっとある。

北山耕平の言葉には、そう信じさせてくれる力がある。

テキスト・写真/石井勇

プロフィール

石井勇(いしい・いさむ)

MINOU BOOKS オーナー

cafe&books bibliotheque、インディペンデントの音楽レーベル「wood/water records」の運営、バンド「Autumnleaf」での活動、まちの写真屋「ALBUS」など福岡市内にて文化周辺での活動を経て、2016年9月に耳納連山の麓、故郷のうきは市吉井町にて本屋とカフェのお店「MINOU BOOKS&CAFE」をオープン。衣食住といった生活周りまわりの本からアートブックまてまで、「暮らしの本屋」をテーマに、いつもの日常に彩りを加えるような本をセレクトしている。

趣味は、温泉巡り、ボルダリング、登山。

2021年9月30日から7年目スタートのタイミングで店名を変更しました。

https://minoubooks.com/