Web Magazine for Kyushu Hikers Community

Echoes

連載ゆーこの山釣り備忘録

尺上渓魚と出会える瞬間を日々妄想してるへっぽこ釣り師のテンカラ釣り備忘録。

釣果が良いとよく喋りボウズの時は口数減ります。

4テンカラ6年目を迎え

テンカラ釣り6シーズン目。へっぽこな私でも、経験を重ねるうちに魚が釣れるようになってきた。釣れるコツがわかってきたのだ。それは魚がいる渓へ行くことと、誰よりも早く入渓すること。これが何より大事。アプローチやキャスティングは二の次だ。笑

相変わらず山女魚が水面をバシャッと割って飛び出す姿を妄想しながら、夜な夜な毛鉤を巻いている。休日には、すっかり慣れてしまった往復500キロ超えのドライブで、九州脊梁山地の奥深い渓へ向かう日々。通い詰めるうちに尾根より渓で脊梁山地全体を把握できるようになってきた。距離感は益々バグっているし、長距離移動のためにショートスリープな生活も続いている。人生で起きている時間が限られているのなら、かなり寿命を削っているかもしれない。

倍速で流れる渓時間

日の出と同時に入渓して、山奥の景色や匂いを楽しみながら山女魚がついていそうな場所へ毛鉤を落とし、遡行していく時間は日常の2倍の速さに感じる。毎回あっという間に日没時間がやってくる。

遡行中は五感がフル稼働。季節の移ろいを植物や昆虫、野鳥からリアルに感じる事ができる。渓では登山道よりも野鳥に遭遇する確率が高く距離も近い。カラ類、カケス、カワガラス、ミソサザイ、キセキレイ、ヤマドリにはほぼ毎回遭遇する。4月以降は夏鳥も到来しオオルリやキビタキの囀りが一日中渓に響き渡る。鳴き声で目をやると飛ぶ姿をわずかに確認できる程度だが見れるとかなり嬉しいレアキャラのヤマセミ。そして囀りだけは何度も聴いたが、姿を見ることはまだ叶わないアカショウビン、他にもブッポウソウ、サンコウチョウ、ヤイロチョウ…死ぬまでに見たい野鳥リストは尽きない。でも釣行中は探鳥活動は程々にしなければ、魚に近づき過ぎて足元を魚が走って行くハメに。二兎を追う者は…だ。笑

双眼鏡も私には欠かせない釣行必携装備(釣れない時の気晴らしに最適w)

双眼鏡も私には欠かせない釣行必携装備(釣れない時の気晴らしに最適w)

渓魚の記録と反芻

魚が釣れた時には、できるだけダメージを与えないように、ランディングネットに入れ水中で落ち着かせて写真を撮る。あとで写真を見返せば、ポイントに落とした毛鉤に山女魚が食いついてきた瞬間から取り込みまでのわずか数秒のエキサイトシーン、その日の数少ないハイライトが脳内で鮮明に再生される。その反芻も楽しみのひとつなのだ。リリース時は、魚が流されないよう流れの緩やかな場所を選んで放す。泳いでいく姿を水中で動画に収める。実際には山女魚は目にも止まらぬ電光石火の泳ぎなのだがスローで撮影すれば美しい鰭や体をくねらせ水中を舞うように泳いでゆく姿をじっくり鑑賞できる。何度見ても飽きることがない。

源流域で釣れた美しい山女魚。口に緩い水流が入るようネットに収めると暴れず落ち着いてくれる

源流域で釣れた美しい山女魚。口に緩い水流が入るようネットに収めると暴れず落ち着いてくれる

源流釣行と小さな命の重み

放流された魚よりも、在来魚や自然繁殖の魚は、美しい鰭やパーマークを持っている。だから私は、在来魚が残っていそうな渓が好きだ。そうなると、車止めから入渓まで数時間も歩く源流域になる。フィジカル弱めな私は、命の危険を感じるため一人では行かないが、年に数回仲間に付き合ってもらい、渓泊装備を担いで源流へ向かう。1本1本尾根を越え、宝探しのように渓を探る。そこで美しいヤマメが出てくれた時の喜びは、この上ない。疲れも一気に吹き飛ぶ。

渓に泊まると、薪を集め焚き火を起こし釣った魚を塩焼き等にして食べることもある。とはいえ、20cmほどのサイズを1人1匹だけキープし、あとはすべてリリースする。キープした魚を締める瞬間は、何度経験しても慣れることがない。私がここに来なければ、死ぬこともなかっただろうという申し訳なさがこみあげる。不思議と、海の魚よりもその気持ちは強くなる。数が少ないからか、気持ちが入りすぎているからかもしれない。同時に普段何気なく食べている命にも同じだけの手間と重みがあることに思いを巡らせる。

電波も電気も水道もガスもないけれどとびきり贅沢な時間

電波も電気も水道もガスもないけれどとびきり贅沢な時間

「釣り人が魚を守る」という矛盾と向き合う

70代・80代の大先輩釣り師と渓で出会い話をする事があるが、みな口を揃えてこう言う。

「あそこの淵には昔たくさん魚が溜まっていた」

「前は40cm超えの丸々太ったのが毎年見られた」

「今は魚がすっかりいなくなった」

温暖化や気候変動、ダムや堰堤といった人工開発、乱獲のせいで、渓流魚は昔に比べ激減していると聞く。この事態をただ憂うだけでいいのか。何かできることは無いのか。しかし釣りをしている私が魚の保全を語るのは矛盾していないか。そんな迷いの中、ある映画に出会った。『ミルクの中のイワナ』という作品の中に、深く心に響く言葉があった。

「既存の絶滅危惧種を守るのに、一切人間が手を触れないのが一番いいと考える人もいますが僕はそう思いません。そんなことしたらそもそも今そこに魚がいるのか、どれくらいいるのかさえわからなくなってしまう。何も手をつけないというのは、もはや保全でなく無関心だと思います」と。

釣り人が渓へ通う事で魚の生息や渓の変化に気づくことができる。遊漁券を持っていない人や、サイズに関係なく魚を持ち帰ろうとする乱獲者に注意することも、通報することもできる。ゴミを拾い、水の濁りに気づき、渓を見守る存在になれる。釣りをしながら、魚を守る。これでいいのだと、自分に言い聞かせられるようになった。この映画は、釣りをしない人にも機会があればぜひ観てほしい、美しい作品だ。

渓に希望を灯す小さな手作業

昨年、禁漁期に入ったあと、宮崎の上小丸川漁協が行う人工産卵場造成の手伝いに参加した。

堰堤やダム、河川工事などで産卵場所が減ってしまった川に、人の手で産卵環境を再生する取り組みだ。作業は、溜まった土砂を掘り下げて水深を作り、拳大の石を敷き、その上に2〜3cmの小石を10cmほどの厚さに敷いていく。なかなかの重労働だったが、出来上がった場所を眺めながら、山女魚が産卵し、春に稚魚が泳ぐ姿を想像すると、希望が湧いた。

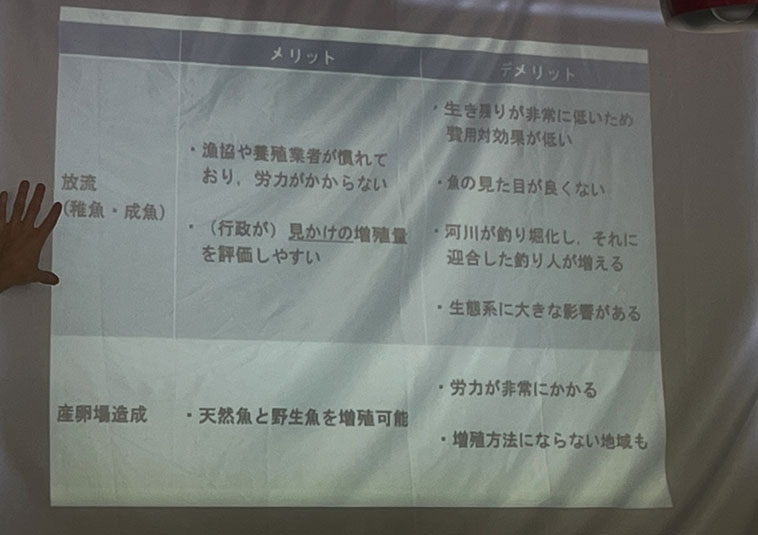

まず渓魚の増殖について勉強させてもらった後、渓へ移動し作業へ

まず渓魚の増殖について勉強させてもらった後、渓へ移動し作業へ

皆で汗水流して作った希望溢れる山女魚の人工産卵場、この日は3ヶ所造成。今期稚魚が育っていることを願う

皆で汗水流して作った希望溢れる山女魚の人工産卵場、この日は3ヶ所造成。今期稚魚が育っていることを願う

その日、幸運なことに別の場所で山女魚の産卵に遭遇することができた。初めて見るペアリング。オスが他のオスを蹴散らし、メスに寄り添う姿は逞しくてカッコよく夢中で撮影した。飽きずに何時間でも見ていられた。

隙あらばメスに近づこうとするオスを蹴散らす尺はありそうなオス

隙あらばメスに近づこうとするオスを蹴散らす尺はありそうなオス

釣行中、滑落して動けなくなった鹿の白骨を見かける事がよくある。滝や堰堤を巻いているとき、一歩間違えば自分も同じような運命を辿るのだと、緊張し一歩一歩足を置く場所を確認しながら木の根や草を掴み慎重に足を運ぶ。とても怖い。

渓にいると人間も、自然の中のほんのちっぽけな存在に過ぎないと感じる。

人間が自然の中で動物と変わらぬ暮らしていた頃に思いを馳せてもその時代に戻れるわけもないが、自然の中で生かされているという意識は忘れずに、できるだけ自然に負荷をかけない暮らしを心がけたい。

美しい魚に会うための遡行はとにかく宝探しみたいに楽しい

美しい魚に会うための遡行はとにかく宝探しみたいに楽しい

昨年テンカラ5年目にして初めて釣れた尺山女魚。ドライ毛鉤にバシャッと出てきた映像は今でもはっきり覚えている。今年もカッコいい魚に会いたい。

昨年テンカラ5年目にして初めて釣れた尺山女魚。ドライ毛鉤にバシャッと出てきた映像は今でもはっきり覚えている。今年もカッコいい魚に会いたい。

ここ最近のへっぽこ釣り師の思いを色々と綴ってみたけれど…

やっぱり「尺上のカッコいい魚を釣りたい!」という欲は強くあり、それが一番のモチベーションだと思う。笑

今年も早くも禁漁まであと残り4ヶ月、美しい渓でカッコいい魚に会えることを願い私は渓へ通い続ける。

テキスト・写真/内海裕子

プロフィール

内海裕子

2015年から登山を開始。

気づけば毎週末山で過ごすように。そうして出会った山仲間とテンカラやりたいねと盛り上がり2019年6月末にテンカラクラブ結成。経験者なしの全員初心者。試行錯誤しながらも2020年シーズンより本格的に始動。今年で5シーズン目のへっぽこ釣り師。沢泊とビールをこよなく愛す。迷ったらオモロイ方!行きたいとこに行き、会いたい人に会い、やりたいことをやるがモットー。